年明けからりんごの剪定作業が始まりました。

作業A:頂部の三又の枝を1本にする

作業B:“ひこばえ”を切る

(作業C:頂部の誘引作業)

≪関連ブログ≫

2019/01/12★りんごの剪定作業が始まりました!①:三又を1本にする - 思い立ったが吉日!

さらに、ふじの若木(10年生)の剪定では、下記の剪定作業を実施。

作業D:“主幹から近い場所に生えている亜主枝”を切る

作業E:“主枝の上側から生えた亜主枝”を切る

作業F:“主枝の下側から生えた亜主枝”を切る

作業G:“樹のバランスを崩す枝”を切る

(1)⇒「7:3」の比率を崩す枝

(2)⇒生えている角度が急な枝

≪関連ブログ≫

2019/02/01★りんごの剪定作業が始まりました!②:ふじの若木(10年生) - 思い立ったが吉日!

次のステップは、ふじの成木(15年生)の剪定。

「ふじの若木(10年生)に比べると、だいぶ樹が大きいです」

「ふじの若木(10年生)に比べると、だいぶ樹が大きいです」

上記の作業A~Gに、さらに下記の作業が追加されます。

作業H:誘引作業

作業I:頂部の位置を切り下げる

作業J:腐らん病(ふらんびょう)

≪作業H:誘引作業≫

⇒樹勢の強い樹の頂部を誘引して下げる(樹勢を弱める)作業

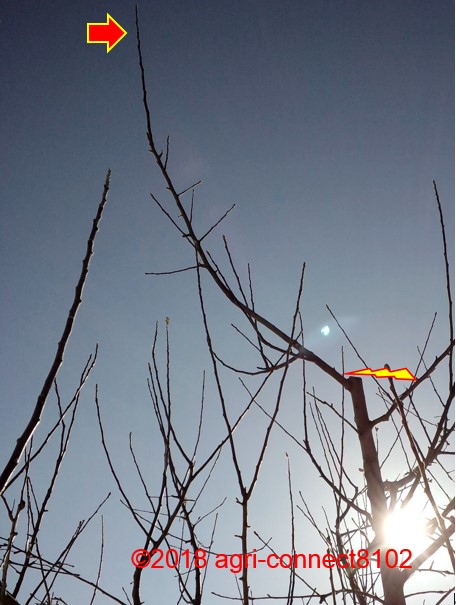

⇒赤い矢印部分が最頂部なのですが、右隣りの枝(黄色い丸)が同じくらいの高さ。

今回は切ることができないので、樹勢を弱めるために頂部を誘引して少し下げる。

「誘引作業:Before」 「誘引作業:After」

「隣りの樹とつないで誘引します」

≪作業I:頂部の位置を切り下げる≫

⇒脚立で管理できる高さに頂部を切る作業(将来的にはもっと切り下げる)

「“青矢印”が最頂部でしたが、“赤矢印”を最頂部にするために切り下げました」

≪作業J:腐らん病(ふらんびょう)≫

■腐らん病の菌は、胞子を噴出して樹の傷口から侵入する。

■樹皮を褐変・軟化腐敗させ、病患部が枝や幹を一周すると、その先へ養分が行き渡ら

なくなり枯死する。

■早期発見・早期治療が最善策だが、治療しても転移して再発する可能性がある。

⇒見えている以上に病患部が広がっている場合があるので、“腐らん削りナイフ”で

腐らんした箇所を削り、薬を塗布する。

⇒腐らん病が広範囲に進行している場合は切り落とす。

「亜主枝に発生した腐らん病」

「亜主枝に発生した腐らん病」

「主幹に発生した腐らん病」

亜主枝の生え際が腐らん病になっていたので、亜主枝を切り落とし、腐らん箇所を削り

取り、薬を塗布しました。

「腐らん削りナイフ」 「腐らん箇所を削ったあと」